工業部会事業所の経営者、管理者及び後継者を対象としたセミナー 11月16日、12月3日の2回シリーズで行います。 担当:当社代表コンサルタント 仙波英幸 2日の予定で、社内人材育成のポイント、後継者の育成と自覚について一緒に考えます。

投稿者: willbrain

-

![[新規顧客開拓の考え方と進め方] 中小企業大学校人吉校 仙波英幸](https://www.willbrain.co.jp/blog/wp-content/uploads/2015/11/セミナー・研修情報.jpg)

[新規顧客開拓の考え方と進め方] 中小企業大学校人吉校 仙波英幸

12月8日(火曜)~12月10日(木曜)/ 3日間

●研修のねらい

永続的に売上を確保していくためには、既存顧客の維持とともに、新規顧客の開拓が欠かせないことから、企業にとって、新規顧客開拓のノウハウの獲得と、時間と手間のかかる開拓活動を組織に定着させていくことが課題です。 この研修では、新規顧客開拓の基本的な考え方、開拓先の絞り込み、商談のプロセス管理等について学び、自社の新規顧客開拓プランの作成に取り組むとともに、開拓活動の組織定着の方法を学びます。

●おすすめの参加者

・ 新規開拓のプロセスを見直したい管理者の方 ・ 新規開拓の組織定着を課題としている管理者の方 ●講師担当 仙波英幸 当社代表コンサルタント ※詳しくは下記サイト

http://www.smrj.go.jp/inst/hitoyoshi/list/details2015/090466.html

-

マインドマップで自分アピールポイントを探す

営業、接客に限らず、「自分の強みってなんだろう」 「自己紹介でどう自分を伝えれば良いのかな」と悩む人は多い。 今回の研修は、マインドマップで自分自身を描きながら整理した。 行ける行ける、どんどん書ける。 ・好きなこと、大事なもの ・楽しい時間 ・これまでの経歴、キャリア、楽しかった仕事 ・今、はまっていること ・これからやりたいこと ・生きていく上でのモットー ・・・・などなど 大きな枝葉を決めたら、そこに1つずつ単語を書いていく。 そこから連想して書き始めるとどんどん大きな木になる。 みるみるうちに立体的なマインドマップにできあがる。 そこから発見して、つないでいく。 私の本当に伝えたいコト、お客様へのメッセージ、この仕事にかける情熱、 何がやりたいのか、何を求めているのか・・・。

出て来た言葉はほとばしる。 「〇〇はお任せください」 「こんなことできます」 「私は誰よりも〇〇に詳しい」 「この仕事、〇〇が好きでやってます。やめられません」 ・・・みんな、すごい迫力だ! やった、マインドマップの創造力、想像力、は素晴らしい。 明日からも頑張ろう!

出て来た言葉はほとばしる。 「〇〇はお任せください」 「こんなことできます」 「私は誰よりも〇〇に詳しい」 「この仕事、〇〇が好きでやってます。やめられません」 ・・・みんな、すごい迫力だ! やった、マインドマップの創造力、想像力、は素晴らしい。 明日からも頑張ろう! -

北九州市「サービス産業革新実践者育成道場~営業を学ぶ~」ご案内

【サービス産業革新実践者育成道場について】 「サービス産業は製造業に比べて生産性が低い」と言われる課題への解決の鍵となる「人材育成」を目的とした事業です。 道場により、生産性向上に必要な知識やスキルを身に付けた良質な人材を育成することで、市内サービス産業の生産性の向上、競争力の強化への支援を図ります。「営業を学ぶ」とは・・・

サービス事業者を取り巻く厳しい市場環境の中、企業を業績向上に導くためには、効果的な営業マネジメントが重要となっています。 そして、営業人材には経験や勘に頼るのではない、論理的な営業マネジメントの実現が求められ、企業にはより高い生産性をバックアップする組織体制の確立が必要です。 そこで、道場では・・・- 「営業マネジメント」をテーマに、自社課題の抽出と課題解決のプロセスを学びます。

- 実践で使える知識学習による集合研修と個別コンサルティングによるアクティブラーニングを行います。

- 最終的に営業人材の育成と組織体制の強化を目指します。

こんな企業におススメ!!

- BtoBの訪問営業を行っている。

- 営業戦略や営業方針に悩んでいる。

- 営業人材の育成をしたい。

など

■期間

平成27年12月~平成28年3月(全4回)

■会場

北九州テレワークセンター (北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階)

*第4回は、受講企業各社に講師が訪問します。■カリキュラム

【第1回】集合研修 12月21日(月曜日) 13時~17時 自社の課題を見つける」・営業の生産性を上げるためのチームマネジメントなどの基礎知識を学びます。 ・自社の課題抽出と営業の改善計画の作成について学びます。 【第2回】1社あたり90分間の個別コンサルティング 1月14日(木曜日) 10時~17時 課題解決策を考え、計画を立てる」・第1回で抽出した自社課題に対しての解決策を検討し、実施計画を立てます。 ・受講企業ごとに会場にて講師による個別面談を行います。 【第3回】集合研修 2月17日(水曜日) 13時~17時 「実践した解決策を振り返り、更なる改善を図る」 ・自社の課題解決策やその実施状況について発表し、受講企業間の共通理解を図ります。 ・更なる改善のための組織開発、人材育成について学びます。 【第4回】 3月7日(月曜日)or8日(火曜日)1社あたり90分間の訪問による個別コンサルティング(2日間のうち1日) 「これまでの取組みを確認し、将来にわたる改善計画を立てる」・第1回~第3回までの取組み成果を確認し、将来的に効果を上げるための計画を立てます。 ・受講企業ごとに講師が訪問し、個別面談を行います。

-

嫌われたくない人事担当者~講師はいつも嫌われ役

企業からご依頼を受けて社員研修の講師をしている際、下記のような現象が頻繁に起こります。

・開始前に、受講対象者に対して、研修実施の目的が通達されていない。

・数名の受講者が当たり前に遅刻したり、途中で抜ける、私語や批判的態度をとる。

・開始にあたり、実施している責任者が何もオリエンテーションしない。司会者がいない。いきなり始まる。

・冒頭で、この研修は何の目的で、どのようなゴールを目指すのかを口頭で伝えない。いきなり「では、講師の方、お願いします」と講師にすべてを振ってしまう。組織として、受講者に何を目指して欲しいのかを明確化しておかないと、 受講者はどこへ向かって良いのかわからなくなります。ひどい会社は、指導責任者である管理職が不在、一切知らん顔してしまう場合があります。

研修の内容や進行に関して、「オブザーバー」になりきってしまい、何も関与しない。人事や総務担当者は、「受講者から、指示しているように見られなくない」「受講者に嫌われたくない」という思いがあるのでしょう。

研修前の企画段階では、目的や課題を明確化しているのだが、「それは講師から伝えて欲しい」、「人事部や総務部は直接指示はしない」というスタンスを取っています。そのため、進行は「すべて講師が指示している」ような振舞をする。 この結果、受講者が満足しない場合には、講師の力量不足と評価し、講師の責任としてしまう。 結局、問題解決しないのは講師のせいであるとし、別の講師をずっと探し続けることとなる。

☆このような研修の企業では・・・ ・皆が意欲を向上できない。 講師や研修プログラムがいくら良くても、集合させた組織の担当者からの 期待や承認を受けていなければ、誰もやる気にはならないものです。アンケート結果が悪い 満足度、理解度が非常に低くなります。そして当然、職場での実践度も下がります。一体感、変化への意欲も気づきもない。職場でも何も変化しない、態度もチームワークも変わらない 一体、誰が、何に対して、問題意識を持ち、どこまでやろうとしているのでしょうか? 講師が何かを変えてくれるのでしょうか? 研修費用を払えば、嫌われ役をやってくれる講師役が来てくれるのでしょうか?

☆個人の納得感

ただし、そのような運営でも、一人でも二人でも個人で吸収力の高い人がいます。 自身が組織依存しておらず、オーナーシップの持ち主、組織の潜在的問題に気づいている人は 研修内容を自分のものとして理解できる人もいます。 ただし、かなり少数となります。必ずだれかいるとは、あまり期待できません。 研修は誰のために行っているのでしょうか? 何のために知識やスキルをアップさせるのでしょうか? 時間とコストを使って皆を集合させるのですから、講師をただの「試し」に使うのではなく、 組織の生産性向上及び活力アップ、組織力向上への能力開発機会として しっかり計画を練って、講師と共に運営側に立ち、責任を持っていただきたいと思います。 管理者自身が現場に出て、研修で受講者と一緒になって考えて、その後にフォローして回ってくれることが求められているのではないでしょうか? -

新入社員フォローアップセミナー~報連相・時間管理・マナーのレベルアップ

新入社員フォローアップセミナー

~組織人として働く自覚と行動のために~

10月16日、株式会社ウイルブレイン、深月敬子の講師担当。

九州生産性本部の主催。31名の参加者の皆様、ありがとうございました。

仕事に慣れ、ようやく社会人として落ち着いてきた半年後、

それぞれの経験や失敗から自分の課題を改善点を再点検しました。

写真では、まだまだ初々しさの残る新人ですが、発言はかなり立派になってきております。

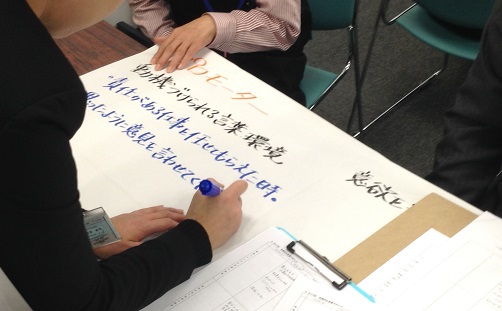

最も時間がかかったのは、「報連相」!

そして、参加者の意見も感想も最も多かったようです。

指示をされたとおりに、とりあえず、「やりました」で終わっている自分から、

自発的な報告をすることを求めました。

「中間で、今はこの程度できています」

「ここは〇日までにできそうです。よろしいですか」・・・などの中間報告の練習。

経過がわかり、何か問題があれば上司と相談することができます。

「私はこの方法でやりたいのですが、いいでしょうか」

「もっと〇〇したい考えています」

など、自分なりの、目的にそって考えた改善思考、問題発見もこれからは非常に大事になってきます。

自主的に行動していきましょう。

名刺交換、身だしなみ、挨拶や返事も振り返りました。

グループでも名刺交換をして、他社の参加者と積極的に情報交換しています。

他者のメンバーと意見交換することで、自分との共通点や、違い、また独自性も理解できたことでしょう。

少し、自分の立ち位置、これからの課題・・・整理して、これからの2年目に向けて

さらにステップアップです!

-

クレドを浸透させたいとき

「最近、行動規範を作り直しました。

でも、社員に浸透していません。」「マナー教育をしっかりやっているのですが、

気持ちがこもっていないように見えます。」「クレドを作りたいんですけど、どうしたらいいですか?

・・・・

こんな悩み、時々聞きます。

ご相談をお受けすることもあります。

・・・・・

本日は、クレドの作成をする管理職の会議です。

当社のクレドをメンバーが一緒に作っていくのです。

「私たちの約束事」

「私たちの行動ルール」

「これが私たちの会社の良いところ」

そんな項目をいくつか挙げて、そして統一したいポリシー(信条)として

文書化していく過程がこの会議です。・・・・・・・

文書化したら、皆の心に浸透する方法を取りましょう。

毎日できればこのクレドを見て、考える機会を持ちたいですね。

朝礼やミーティング、皆が集まる会議などで・・・

そして、胸のポケットにいつも入れておきたいですね。形だけがきれいな社員、

笑顔はしているけど目が死んでいる接客、

意味を理解しないで仕事をしている人、

そういう光景にしないためにも、クレドで全員のマインドを1つにして

燃える集団にしていきましょう。 -

4つのタイプ別コミュニケーション

研修でDiSCによるタイプ別コミュニケーションをテーマにしました。

人の行動特性によって4つの分類をするソーシャルスタイルは

職場のコミュニケーションを取る上でよいヒントになることが多いです。

例えば、「あ、部屋に虫が入って来た!」と誰かが叫ぶと・・・

①コントローラー

「ココから出せ」と窓を開けて指示します。・・・主導型の人。

②プロモーター

「わあ、虫だよ、ムシだよ、ああ無視だ~」などと笑って皆に話したり、はしゃぎます。

感化型の人。

③サポーター

虫を怖がっている人に「大丈夫よ」と笑顔で言って、

コントローラーの指示に従って窓を開けて外に出します。

安定型の人。

④アナライザー

そんな光景を見ながら

「この時期に窓を開けていることが間違っている。誰が開けたのか?

そもそも、この虫は危険ではないのでそこまで騒ぐ必要はないのではないか」

と観察し、客観的な見方をしています。慎重型の人。

あなたは、4つの内のどの行動パターンが多いですか?

さて、研修では自己理解と他者理解が深まったようです。

部下指導に活かしたい、職場のコミュニケ―ションに活かしたいという言葉が

多く聴かれました。

担当は木村千歳講師。

DiSC認定コンサルタントです。