企業幹部としてのマネジメントを学ぶ3ヵ月6回講座が始まりました。

組織を引っ張るリーダーとして、自らの使命感を高め知識と技を磨く実践的講座。

内容は経営理念・組織管理・財務・人材育成等の内容。戦略性や問題解決力を高め、

ゼミ形式でのディスカッションで討議力を身につけます。

6回を通して自社課題を解決する力をつけます。

人は、「評価されるために」働くのではありません。

その組織の目的に共鳴し、一緒に働き、自分も成長したい・貢献したいと思わなければ一生懸命

働くものではありません。

人事制度は、人を評価するためにあるものではありません。

そして、成果を問われる昨今、評価制度そのものに透明性、公平性がますます求められるようになりました。

人事制度はあるけれど、固定的な評価や年功的あるいは人物評価になっているので困っている・・・。

評価の考え方や制度の追加、または評価者訓練の実施を・・・というご相談が年々増えて来ました。

人事制度は、人を伸ばし成長させ、組織の目的をいかに達成するかの基準が決められたもので

なければなりません。

頑張った人には基準以上のたくさんの対価を、あまり貢献できていない人には基準値の対価を

与えて、皆でがんばった期の労をねぎらい、また次の期に向けて目標設定しましょう。

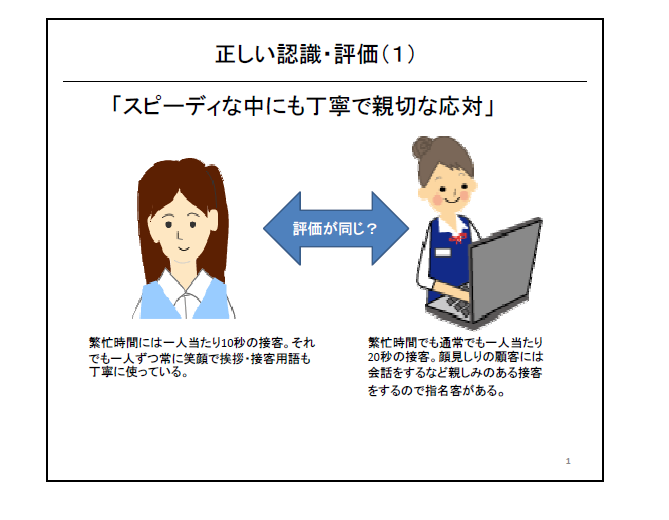

先日、評価者訓練を行いました。

二人をどのように評価するのか、様々な意見が出ました。

項目ごとの評価、絶対評価をすることが原則です。

もちろん、前提となる項目基準を設けておくことが条件です。

「利益を生む業務改善の取り組み方」の講座を担当しました(中小企業大学校広島校)。

30名の熱心な受講生が集い、改善の種を発見するための分析法や解決策を立案するための

発想法・フレームワークの活用法など実践的スキルに磨きをかけました。

研修中に立案した自社の改善案は、今頃はきっと上司に報告し、行動に移されているものと期待しています。

ところで私は、業務改善に知識やスキル以上に大切なのが心構え(問題意識)であると強く信じています。

そこで講義の最後に90歳以上のアメリカ人に対して行なったアンケート結果のお話を紹介しました。

その内容とは「90年の人生を振り返って、唯一後悔していることは何ですか?」この問いに対し90パーセント以上の人が同じ回答であったという大変興味深い結果が出ました。

その回答とは・・・『冒険をしなかったこと』。

ついでに、医師の大津秀一さんの著書も紹介しました。死を目前にした患者さんの後悔

について書かれています。

新しいことに取り組むことに勇気が出ない時は、ぜひ思い出してください。

「私には、できる」ということを信じましょう。

たくさんの成功事例のご報告お待ちしています。

『死ぬときに後悔すること25』

1. 健康を大切にしなかったこと

2. たばこをやめなかったこと

3. 生前の意思を示さなかったこと

4. 治療の意味を見失ってしまったこと

5. 自分のやりたいことをやらなかったこと

6. 夢をかなえられなかったこと

7. 悪事に手を染めたこと

8. 感情に振り回された一生を過ごしたこと

9. 他人に優しくなれなかったこと

10. 自分が一番と信じて疑わなかったこと

11. 遺産をどうするかを決めなかったこと

12. 自分の葬儀を考えなかったこと

13. 故郷に帰らなかったこと

14. 美味しいものを食べておかなかったこと

15. 仕事ばかりで趣味に時間を割かなかったこと

16. 行きたい場所に旅行しなかったこと

17. 会いたい人に会っておかなかったこと

18. 記憶に残る恋愛をしなかったこと

19. 結婚をしなかったこと

20. 子供を育てなかったこと

21. 子供を結婚させなかったこと

22. 自分の生きた証を残さなかったこと

23. 生と死の問題を乗り越えられなかったこと

24. 神仏の教えをしらなかったこと

25. 愛する人に「ありがとう」と伝えなかったこと

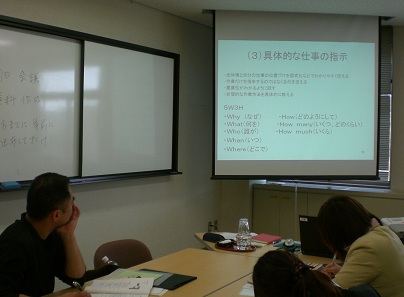

先月の研修担当、「若手社員の育成講座」に、新人指導者やリーダークラスの方に集まっていただきました。

若い社員にも言い分があるのです。

「こんな雑用、いつまで続くのか?」「私の成長が見えない」「正当に評価されたい」・・・

しかし、参加者の声は深刻です。

どうしても後輩になめられる、できる社員が辞めていく、評価や給料が気に入らないと言ってくる・・・など、

職場で先輩として指導者として、悩ましい声が聞かれました。

新卒者には、基本マナーの徹底にも時間がかかる現状も多いのですね。

そこで、皆さんから出た意見ですが

・入社初期のルール指導が大切

・「いつまでに」「何を」「どれくらい」できるようになってもらうかの目標設定が大切

・一方的な「やらせる」指導ではなく、「自分で決めてやると言う」約束を取り付ける

・・・などが今後の指導に必要だと声が上がりました。

力をつけて、独り立ちしてもらいたい。

そのためには、時間がかかっても教育指導に時間と人、コストをかけていかねばなりません。

自分自身が、真剣に仕事に向かう場面を見せていくことも必要です。

目標を正しく立て、成長に結びつけるには、セルフイメージに信念をもつことです。

本当にはできないと脳内で思っているのに目標設定していませんか?

だから、結果につながらないのです。

真面目な人ほど、過去の自分の実績や他人の評価を基に、未来の成果を予測し、目標設定してしまいます。

(→自分に殻を創る原因になってしまう)

例・・・「人前でのスピーチで恥をかいた」「受験に失敗した」「目立ってはいけない」 「信じた人に裏切られた」

「あなたには○○は向いてない」「もっと現実的になれ」「人に合わせろ」「笑われるよ」・・・など、

この体験が原因となり自分はこの程度の「○○な人間」だと思い込む。

自分は不幸だとの自己イメージが出来上がると(自分では気づかないが)、仮に幸せな環境を手にいれても

幸せな状態が気持ち悪くなり、わざと不幸になる選択をしてしまうのです。

→結果不幸になり

→「やっぱり自分は幸せになれない」というセルフイメージが確立し、悪魔のサイクルが廻る。

★世の中で成功している人は、積極的な勘違いが上手です。

セルフイメージが低い状態で目標設定を無理やりやらせていると言葉とイメージが不一致となり、

脳がバランスをとるため「元に戻れ!」と指令が出て殻に引き戻される。

成長しない人の思考パターンは、

○○とは言うものの、「前例がない」「経験がない」「資格がない」「学歴がない」「お金がない」「人脈がない」

→言い訳がやがて信念となり→脳の現状維持本能により→

“どうせ私には無理”→“自分なりのそこそこの目標でお茶を濁す”

■目標は見たい未来に焦点を当てて立てましょう

■自分自身に対する思い込みを検証しよう

例「数字に弱い」「社交性がない」「営業が嫌い」・・・・これらは大丈夫、“今までは必要としなかっただけ”です。

(無理に逆の暗示をかけてもムダです。自分の可能性を信じましょう)

殻を破る鍵は

“今までの延長線上にないデッカイ目標を(浮かばない人は暫定目標でも可)”立てましょう。

手段は考える必要はありません。とにかく自分がワクワクする夢です。

憧れの人をモデルにするのもOKです。

「自分の知っていること」や「思い込み」から目標設定の意義を判断して

しまい、目標をストレスとして感じる人が増えています。

それを防ぐには、目標に対する“意味付け”に焦点を合わせることです。

目標達成のプロセスが「自己の成長」ということにおいて

・どんな「意味」があるのか?

・どんな「目的」なのか?

・どんな「意義」があるのか?

・本当は、どうなりたいのか?

これらをきちんと自分自身が理解した上で自分の意思で目標を選択することが大切です。

「目標を立てなければならない」

「達成できなかったらどうしよう…」などと考えると、やらされ感や不安が先に立ちストレスを生みます。

つまり、

「目標」がストレスを生むのではなく、

「目標に対して行っている意味づけ」がストレスを生む、ということです。

目標は、「自分がどうなりたいのか」を確認する優れたツールとも言えます。

自分自身がワクワクする「目標とは何か」をじっくりと考えてみてください。

■「目標達成」・・・・

この言葉を聴いた時、どんなイメージを持ちますか?

そのイメージを持つと、どんな気持ちになりますか?

ある人は・・・

・力が沸いてくる

・ワクワクして思わず行動したくなる

・夢中になれる時間が増える

またある人は・・・

・苦しくなってくる

・ため息をつきたくなってくる

・「もうお腹いっぱいだよ」という気持ちになる

同じ「目標達成」という言葉にも関わらず、なぜこのように「反応」が違うのでしょうか?

ストレスと感じる多くの人は、「目標」と聞くと、

「あ~知ってるよ、紙に書けって言うんでしょ」

「あ~知ってるよ、同意させられるんでしょ」

「あ~知ってるよ、達成したことの評価のためでしょ」

と、自分自身の「知っていること・体験してきたこと」に当てはめてしまいます。

このように考える人は、目標に対する「新鮮な目」がないので、いくら精緻な目標を立てても成長は望め

ません。残念ながら、こうした「自分の知っていること」や「思い込み」から目標設定の意義を判断して

しまい、目標をストレスとして感じる人が増えています。

それを防ぐには、目標に対する“意味付け”に焦点を合わせることです。

・・・・続く

昨日、たまたまテレビを見ていると「30年間自転車に乗れなかった人が30分で乗れる方法」というテーマを放送していました。

そういう専門トレーナーがいるらしいのです。

芸能人のハナワの息子は小学生、かなり肥満状態であるのが理由なのか自転車に乗れない。その息子が実験台になっていました。

結果、見事自転車に乗れたのです。

では、どうやって絶対不可能と思われたことを、わずか30分で達成できたのか・・・。

1.自転車のペダルを外す。

2.またがって、足で自転車を前へ動かす。そしてスピードを出す。

(これで「スピードを出すと倒れない」感覚を体感する)

3.その後、ペダルを付けてこぐ練習をする。

以上、これだけだったのです。

管理職は部下育成に悪戦苦闘しています。

今いちど、教える方法について、教える技術について再考してみましょう。

「ペダルを外しても倒れない」コツとは何なのか、成功に直結する基本行動の反復とは何か・・・。

自社なりに、自分なりに考えることが大事です。

今に始まったことではなく、ずっと以前から、そして常に経営者からの強い要望です。

「社員のモチベーションを上げて欲しい」

「やる気を出させて欲しい」「ハングリーさが足りない」「達成しようと思わせて欲しい」

しかし、またまた最近このようなご要望の多さを感じています。

研修でも、スキル向上の前に目的意識をもたせるためにプログラムに含めることが多くなりました。

小手先のテクニック、ノウハウを教えてもやる気がないので能力発揮に至らないのですね。

さて、私共では、「なぜ仕事をするのか」という意味について先に考えていただいています。

たいてい、仕事は自分のためだけにしようと思うとすぐに怠けてしまうものです。

そして、「なぜできないのか」「なぜやらないのか」「なぜ力が入らないのか」・・・について原因を探ることが

とても大切です。

個人に原因がある場合には、研修でかなりモチベーション・ドライバーをオンにできるので有効です。

仕事の先にあるものを見つけることが必要です。