部下に仕事を依頼すると、とても喜んでやってくれます。

アイデアを自分でも出したり、具体的な質問をするし、細かい相談をしリスク管理もできるし、任せることによって

本人の成長になることを実感します。

依頼した私の方としても、リサーチと豊富な経験から方針と方法を練ります。

綿密な計画を立て、シナリオをつくり、資料を作り、万全を期します。

部下も必死で付いてきてくれている感触があります。

しかし、・・・・・結構それは「本番前」までが多いように思うのです。

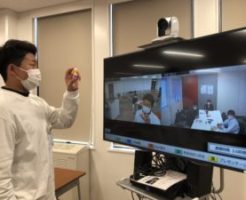

なぜかというと、例えば研修事業をやっていると、研修講師の本番に向けた前工程ではやる気満々なのですが、

当日以後に、“報告”がないのです。

本人の中で終了し安心するのでしょうか、思い出したくないのでしょうか。

大事なのは、計画したことが実際にできたかどうかを依頼者に知らせることです。

目標が達することができたのか、本人の口頭でもメールでも良いので報告をして欲しいのです。

それにより、上司(仕事を依頼した責任者)としては、安心するからです。

特に、サービス業だと、実体が見えないので、その場の様子がわかりません。

正当に価値が生まれたかどうか、価格に見合った業務が行えたかどうかが、会社の代表としても心配なのです。

当日、そこにいない場合がほとんどですから。

顧客の声があるとき、リピートがあるとき、にはもちろん当然の評価をいただけるのですが、

無い場合には、その実体の測定をしようがありません。

・今日の仕事は予定どおりに完遂できたのか

・顧客の様子や意見で気になったことはなかったか

・時間管理はどうだったのか、どこか不足した点はなかったか

・想定していた計画どおりに進めたのか、計画に甘い点や問題はなかったのか

・実際の現場からの声を受け止めたか、満足度や評価はどうだったのか

サービス業に従事する人が特に、報告の意味がわからない人が多いようです。

リアルに動画に撮ってくれとは言いませんが、どんな課題が残ったのかをくみ取って、

上司に報告して欲しいと思います。

そこから、また新たな発見や、新たなビジネスにつながります。