アナログアートでのチーム研修への講師派遣、またセミナー開催しています。

さて、今回は入社2年~3年目の企業内の研修です。

「私が感じる仕事のやりがい」

「私の強み」

「これまでで最も楽しかった職場での場面」

「チームを絵にしてみよう」

・・・これらを、アナログ画に描いていきました。

ストレスを数値にしてみると、10点満点中の8点とか9点あった参加者が、

終了時には5点や4点に下がっていました。

オイルパステルを使って画用紙に絵を描きます。

デッサンと違い、正確に描く必要はありません。感じたままに色を重ねていくだけです。

五感を豊かに使い、作業に集中しながら自己表現する場になります。

一人ひとりが違う作品が出来上がります。

できた絵を鑑賞すると、それぞれの感性の豊かさと、繊細な感情がすぐ感じ取れるのです。

自分は描いた作品を目で見ると、「いい作品」と自己満足できますし、また

「ああ、こう思っていたんだな」と改めて自分の良さや感覚など自己の内側を理解できるのです。

それを通じ、自尊心を高め、満足感や達成感も生まれてきます。

■■アート・コミュニケーションにより、連帯感を高める■■

似顔絵を描くのではなく、相手の長所や内面を抽象的に描くワーク。

果たして誰のことを描いたのか説明を聞いて納得する、相互理解を促します。

こちらの絵は、グループの誰かを絵にしたものです。誰のことかは明かすまでわかりません。

「堂々としているので強い線にしました」「冷静沈着な人」「明るく場を和ましてくれる」…など。

色と線の強弱、太さ、濃さ、混ざり具合、タッチ…などで人の内面を表現できています。

描いてもらった人はとてもうれしく感じたり、納得したり、発見があったり…なのです。

あっという間に強いチームのつながりができていました。

★右脳モードによるアートプログラムは脳科学からのアプローチです。

〇「上手い」「下手」という概念から解放します

〇五感で感じて表現します(感性の重視)

〇完成させることよりも、制作過程で楽しみながら自己表現できます

〇個性ある作品が生み出されるため、自己理解・他者理解が促進できます

これまでの階層別教育、ワーク型研修ではどうしても左脳を中心として使い、

言語を中心とした論理的、具体的な目に見える現象を基にした構成でした。

ここ数十年、チームビルディングでは、戦略が重要視されていたのです。

ワークをやっても脳が活性化しにくく抽象的イメージ、創造性やインスピレーションに欠けます。

コロナ禍でのストレスも相まって、一人当たりの処理量の格差、個人のストレス増大、

多量な情報処理、評価的で計量的な問題解決と、続く緊張感が多くの組織に見られます。

真の能力開発をするため、、またさらに強いチームをつくっていくにはアナログ型学習をお勧めします。

アハ効果や満足感、自己実現への欲求へつなげるには、抽象度の高いアナログ型の学びをやっていくに限ります。

※チームビルディング研修の詳細はこちら

ウイルブレインへの研修お問合せ お気軽にどうぞ。

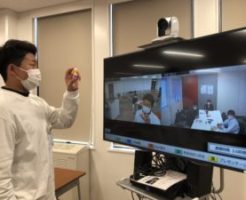

オンラインでも実施しております。